インタビュー

インタビュー

日本人として、台湾人として 「自転車を通して双方に良い“化学変化”を」 一青妙さん

2024.1.4

作家・女優・歯科医。台湾人の父と、石川県・中能登町にルーツを持つ日本人の母との間に生まれ、幼少期を台湾で過ごす。サイクリング愛好家であり、自転車を通しての日台交流に力を入れている。四国一周サイクリングPR大使や茨城県サイクルロード友好交流アンバサダー、石川県中能登町観光大使、台湾・台南市親善大使を務めている。台湾一周の環島を完走。日本では、しまなみ海道、ビワイチ、富山湾岸サイクリングコース、ツール・ド・のとなどを走る。著書に、自転車での日台文化交流に着目した『環島 ぐるっと台湾一周の旅』等がある。

この人の記事一覧へ台湾人の父と日本人の母を両親にもつ、作家・女優の一青妙(ひとと・たえ)さん。自身の出生のルーツを知りたいとの思いから、台湾を一周する「環島」(ファンタオ)にロードバイクで挑戦したことを機に、自転車でしか得られない旅の奥深さに魅了されたそうです。以来、環島の魅力を日本に伝える一方で、近年は自身が自転車で巡って見つけた日本の魅力を台湾へと精力的に発信している一青さん。日本に対するインバウンドの注目度が高まるなか、“外側”から見た国内の自転車観光のポテンシャルをどう感じているのか、話を伺いました。

もう一つの故郷・台湾を深く知るきっかけとなった「環島」

―「環島」がロードバイクを始めたきっかけとは、なかなか壮絶なデビューですね。

2016年に縁あって台湾の自転車メーカー「ジャイアント」の方とお会いした際に、「妙さん、台湾人の血が流れているなら環島やらないと!」といわれ、同社が主催する環島ツアーに誘われたことがきっかけでした。ロードバイクの経験も知識もない当時の自分にとって驚きとともに、いまいちピンと来なかったのを覚えていますが、それは私にとってもう一つの故郷である台湾を深く知るための“導き”でもありました。

私は日本で生まれ、生後まもなく台湾に渡り、11歳までを台湾で過ごしましたが、その後、父の仕事の関係で生活の拠点を日本に移しました。14歳で父を、21歳で母を亡くして以来、自分の台湾人としてのアイデンティティを知りたいと思い、台湾に足しげく通うようになりました。各地で美味しいものを食べたり、きれいな風景を写真に収めたり、興味深い発見もいっぱいありましたが、それでも「何か足りない、本当に私は台湾のことを知っているの?」という気持ちがずっと心のどこかにくすぶっていました。

そんな中に突如舞い込んできた環島の話。大変さを考える以前に、何かに導かれるような気持ちで挑戦を決めました。

とはいえ、ロードバイクに乗るのはもちろん、サイクリングウェアを着るのもビンディングペダルを使うのもすべて初めての経験。サポートライダーの方に色々教えてもらいながら通算9日間をかけて約1000kmを完走することができました。他のツアー参加者もスポーツ用自転車の経験がない人たちで、お尻が痛くなったり、坂を押し歩きしたり、道中色々なことがありましたが、その分日を追うごとに仲間意識が芽生えていきました。

皆でゴールしたときの達成感や感動はひとしおでした。「大人になってもこんな旅ができるんだ」と。辛かったことも含めてすべて楽しかった記憶に塗り替えられ、以来すっかり自転車旅の楽しさに魅了されました。ロードバイクを知ったいま、当時を振り返って「なんという無謀な挑戦をしたのだろう」と思いますが、むしろ知らなかったから挑戦できたのかもしれません(笑)。

―サイクリストでない方もツアーに参加されるくらい、環島は台湾でポピュラーなイベントなのですか?

おっしゃる通りです。環島をするツールは自転車に限らず、鉄道でもクルマでもオートバイでもなんでも良いのですが、中でも自転車での環島が注目されることになったのは、2007年に台湾で公開された『練習曲』という映画がきっかけでした。聴覚障害を持つ青年の主人公がギターを背に自転車で台湾を一周するという物語なのですが、主人公の「今やらなければ、一生できないことがある」という言葉が共感を呼び、若者を中心に一般市民の間で自転車環島が流行するという社会現象が起きたのです。

さらに映画に触発されたジャイアントの創業者・劉金標(リュウ・キンヒョウ)氏が、当時73歳という高齢にもかかわらず約2週間かけて自転車で環島を行ったことがメディアで大きく報じられ、その感動が世代を超えて広がっていきました。自転車を使った環島は台湾では旅行ツアーも組まれていて、サイクリストの挑戦だけでなく、家族や友人同士の旅行、さらには小学校の卒業旅行など学校行事としても行われています。

台湾の各地の風景や人に出会い、美味しい地元グルメでお腹を満たし、歴史的な建造物の存在を知る。こうした「台湾を知る」体験を中国語で「認識台湾」と表現するのですが、私自身にとってもそれまで曖昧だった台湾に対する認識が環島を通して鮮明になり、「台湾人」としての自分のアイデンティティの発見につながったように感じています。

これまでに2回自転車で環島に挑戦していますが、走るたびに深みが増していくような気がしますし、それこそが台湾人を惹きつける自転車環島の魅力なのだと思います。最近は自転車ブームが一巡して、徒歩にシフトしているくらい環島は台湾に定着しています。

―近年は環島に挑戦する日本人も増えているようです。

増えていますね。2018年に環島に関する書籍を書かせていただいたこともあって、直接問い合わせをいただく機会も増えました。私を訪ねてくる方はサイクリストが多いですが、スタイルは多種多様で、自転車とサイクルトレインを組み合わせて旅を組み立てる人やレンタサイクルを利用する人とか、それぞれ自由に環島を楽しんでいるようです。近年は日本人をはじめとする外国人観光客も参加するアクティビティになっているようです。

―台湾ではサイクルトレインも充実しているのですか?

特別な列車ではなく、山手線のように台湾を一周する列車が走っていて、それにそのまま自転車を載せられる車両があります。日本のように自転車を載せられる曜日や時間帯が決まっているのではなく、常時どこからでも載せられます。超特急や快速列車では車両が指定されていたり、積載可能な台数を制限している車両もありますが、基本的には思い立った時点ですぐに利用できます。

可能性を秘めた日本の自転車フィールド

―最近は日本を訪れる台湾のサイクリストも増えている印象です。台湾人に人気の日本の自転車フィールドは?

「しまなみ海道」をはじめ、四国や沖縄、最近だと茨城の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」等に走りに来ている台湾人は確実に増えている印象です。

―「ナショナルサイクルルート」(※NCR)の影響も大きいのでしょうか?

大きいと思います。多くの台湾人が「日本にいっても自転車でどこを走って良いかわからない」といっているのを知り、『環島』の本で付録的に日本のフィールドを紹介したところ反響が寄せられ、いかに台湾のサイクリストが日本のフィールド情報を求めているのかを感じました。その点で、しまなみ海道などのNCRは「旅博」や「台北サイクルショー」などの展示会に日本としてブースを出して積極的に発信できているので、その成果がすごく表れていると感じます。

※ナショナルサイクルルート(NCR)

ソフト・ハード両面から一定の水準を満たすルートを、日本を代表するサイクリングルートとして国が指定。国内外にPRを行い、サイクルツーリズムを強力に推進している。現在、「しまなみ海道」や「ビワイチ」等全国6ルートが指定されている。

ただ、NCRとしての認定後に魅力的なコースがちゃんとできているかというと、現状では疑問を感じる部分もあります。PRして、来てもらったのは良いものの、内容が不十分だと評判が広まらないどころか、悪い評価が広がりかねないことを危惧しています。

私自身も実際に走って、NCRに認定されたコースよりも、そうでないエリアに魅力を感じることが多々あります。例えば岐阜県の飛騨高山はNCRではなく、積極的に誘致しているわけではありませんし、台湾からの直行便もありません。しかしたくさんの台湾人観光客が自転車をもって訪れています。個人旅行で訪れた台湾人が発信し、それが拡散していくのです。台湾人にとってSNSの力は絶大で、本当に良いものが選ばれ、口コミで広がる時代です。良い形で広げるためには発信するばかりでなく、実も伴うことが必要不可欠だと思います。

―ご自身も発起人の一人として「サイクルツーリズム研究会」を2022年に立ち上げたそうですが、そうしたNCRを再評価する活動も行っているそうですね。

NCRを走って常々感じていることは、認定後にどのような状況になっているのかということ。認定されるまではどの自治体も頑張るのだと思いますが、残念なことに、中には認定後にクオリティが維持改善されるどころか、寂しくなっているケースもあります。それではせっかくのNCRも名ばかりになってしまいますので、認定後、例えば立ち寄りどころが増えているのか、ブルーラインがわかりやすく引かれているのか等をチェックするリストを作成し、現在6つあるNCRが認定後にどう変化したかを私たちなりの目線で評価していこうという目的で立ち上げました。

研究会には大東文化大学社会学部の野嶋剛教授を中心に自転車に関わっている人たちが加わり、自転車というツールを使って地域や観光の振興を考える中で、第3者として「NCRについて評価していこう」ということになりました。NCRを擁する県の知事のみならず、自転車の活用推進を担う担当課にも話を聞いたりしながら取り組みを進めています。

想いとしては、国が認定したサイクルルートであるNCRがただただ良くなってほしいということ。日本のサイクルルートがもつ観光的ポテンシャルは非常に高く、地方の観光誘致策としても有力なツールです。それらを海外に発信する上で、ある意味NCRは看板的な存在。そういう意味では認定に満足するのでなく、磨き続ける責任があるのだと思います。

自転車を介した“化学変化”に期待

―日本へのインバウンド、とくに台湾からの自転車観光の流入が盛んになることで、どのような効果が生まれると思いますか?

経済効果という視点はもちろんありますが、それ以上に人と人との間で新たな“化学変化”も生まれるのではないかと思っています。

ご存じの通り台湾はモーターバイクの文化が主流で、いわゆる“ママチャリ”と呼ばれる軽快車の文化がないので、「自転車に乗る=スポーツバイク」という考え方が浸透しています。なので「自転車に乗ることはスポーツとして乗る」ということが女性にとっても当然のことになっています。

日本では軽快車が日常生活において身近な存在なので、その価値観で「自転車に乗る」となると「なぜわざわざ特殊な恰好をしてスポーツバイクに乗るの?」と、そこにハードルができてしまう。台湾社会ではそれがないので、スポーツとしての自転車文化が広まりやすいのだと思います。

そういう点で日本に台湾人サイクリストが訪れる機会が増えると、日本に新たな自転車文化が吹き込まれるのではないかと思います。

実際に、私の台湾のサイクリストに影響を受け、ロードバイクに乗り始める日本の友人も現れています。台湾人の気質はとにかく明るくて、壁がありません。自転車を通じて友情も広がり、文化交流もそこで生まれる。そんな人と人との化学変化がもっともっと広がってほしいと思っています。

この人に対するQ&A

サイト全体のランキング記事

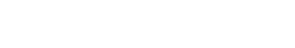

稲城から高尾まで 都内サイクリングの定番コース“尾根幹”と+αのルート

2018/10/30

2017/08/29

ヒルクライムで好成績を出すのに、どんなトレーニングをしたらいいですか?

2018/02/23

新着情報

2025/03/19